SEO入門、専門用語なしでわかる!Web集客の基本【2025年】

自分の事業やウェブサイトを、もっと多くの人に知ってもらいたいと思いませんか?一生懸命作ったウェブサイトも、誰にも見てもらえなければ、まるで誰も通らない山奥にお店を建てたようなものです。

でも、安心してください。この記事を読めば、その悩みが解決できます。インターネットの世界で、あなたのウェブサイトをお客さんの目の前に表示させる魔法、それが「SEO」です。

「難しそう…」と感じるかもしれませんが、この記事では専門用語を一切使わず、小学5年生でもわかるようにSEOを解説します。少しの工夫で誰でも始められる、とても効果的な集客方法です。

この記事を読めば、SEOの基本から具体的な実践方法、2025年現在の最新情報までがわかります。読み終える頃には、「なるほど!SEOってそういうことか!」とスッキリ理解でき、すぐにでも試したくなるはず。さあ、一緒にSEOの世界を探検してみましょう!

そもそもSEOとは?集客を増やすための秘策

私たちは、毎日GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使っています。何かを知りたいとき、何かを買いたいとき、すぐに検索しますよね。実は、この検索エンジンに、あなたのウェブサイトを「ここはいいお店ですよ!」とアピールする作業がSEOなのです。検索エンジンという巨大な地図の上で、あなたのウェブサイトが一番目立つ場所に表示されるようにする、これがSEOの最終的な目標です。

SEOとは、「Search Engine Optimization」の頭文字をとった言葉で、日本語にすると「検索エンジン最適化」と訳されます。これだけ聞くと難しく聞こえますが、要するにGoogleなどの検索エンジンで、あなたのウェブサイトを上位に表示させるための工夫のことです。

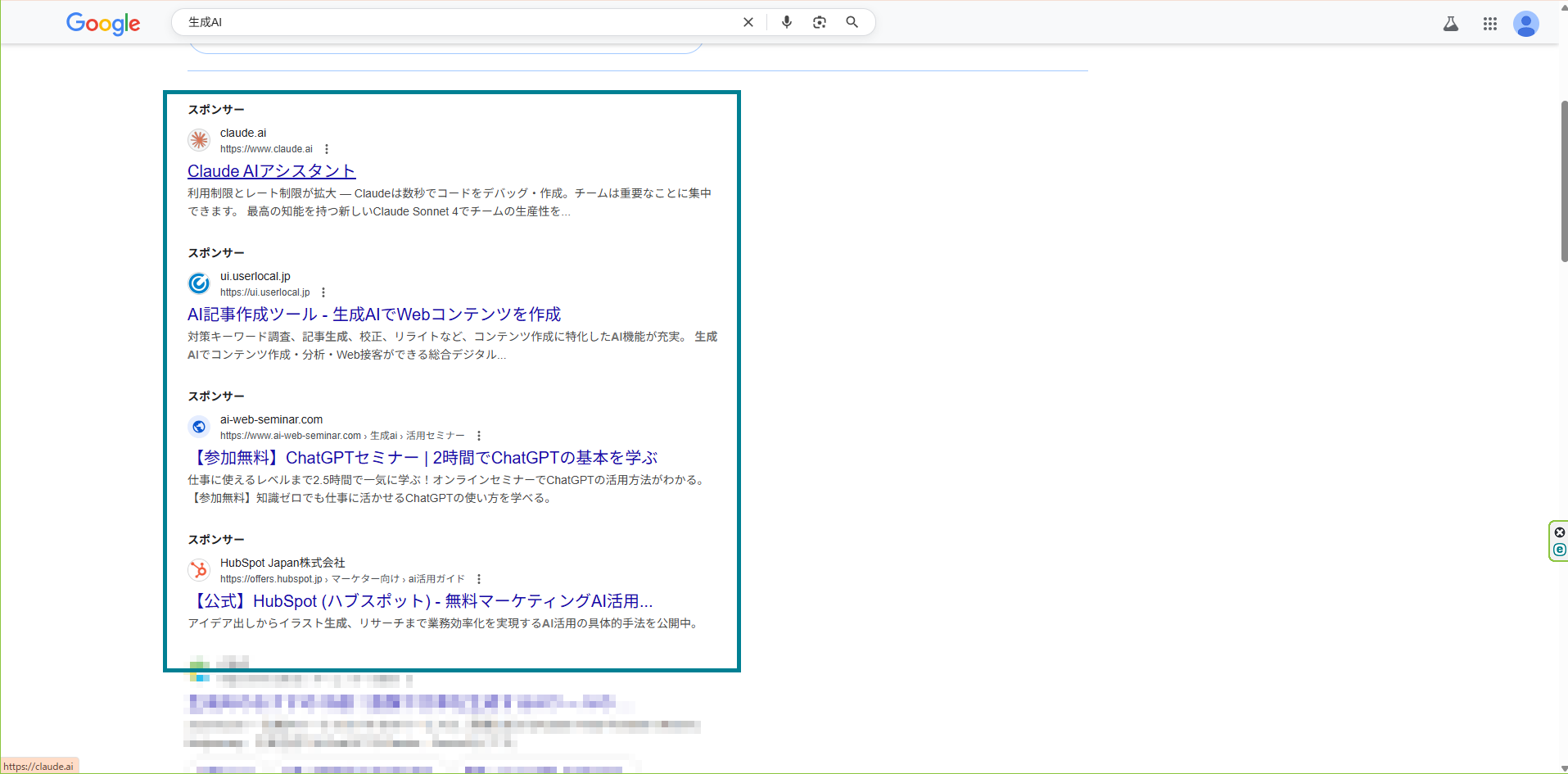

【画像の説明:検索結果画面の上の方にある「スポンサー」と書かれている部分は、お金を払って表示させているものです。これはリスティング広告と呼ばれ、クリックされるたびにお金がかかります。その下の「スポンサー」と書かれていない部分(自然検索結果やオーガニック検索結果と呼ばれます)に、いかに自分のウェブサイトを表示させるかがSEOの目的です。】

想像してみてください。あなたは何か困ったことがあって、Googleで「〇〇 解決方法」と調べたとします。検索結果の1ページ目に出てくるウェブサイトと、5ページ目に表示されるウェブサイト、どちらをクリックしますか?ほとんどの人が、1ページ目、特に上の方に表示されているウェブサイトをクリックしますよね。

実は、検索結果の1ページ目に表示されるだけで、クリック率は劇的に上がります。ある調査によると、検索結果の1位に表示されるウェブサイトは、2位の約2倍もクリックされるそうです。そして、検索結果の1ページ目全体で、なんと検索ユーザーの9割以上がクリックしていると言われています。2ページ目以降は、クリックされる確率が数パーセントにまで落ち込んでしまうのです。

もしあなたのウェブサイトが2ページ目以降に表示されているなら、それはまるで、人気のあるデパートの地下1階の目立たない場所に隠れてしまったお店のようなものです。多くのお客さんは、地下1階まで降りてきませんし、お店の存在すら知らないまま通り過ぎてしまいます。しかし、SEO対策をすることで、あなたのウェブサイトをデパートの1階の一番良い場所に、それも「期間限定セール」の看板を立てずに(つまり広告費をかけずに)表示させることができるのです。

つまり、あなたのウェブサイトが検索上位に表示されればされるほど、お客さんがあなたのウェブサイトにたどり着く可能性が高まり、結果として集客や売上アップにつながるのです。SEOは、一度効果が出始めると、広告費をかけなくても継続的にお客さんを呼び込むことができる、非常に効率の良いマーケティング手法なのです。

SEOは「ユーザーのため」が最重要

ここで一つ、とても大切なことをお伝えします。SEOの目的は、単に検索順位を上げることではありません。検索エンジンの最終的な目標は、**「ユーザーが求めている情報に、素早く、そして正確にたどり着けるようにすること」**です。Googleは、ユーザーにとって最も役に立つウェブサイトを高く評価し、検索上位に表示させるように、常に仕組みを改善し続けています。

ですから、私たちがやるべきことは、Googleの裏をかいて順位を上げるための小手先のテクニックを探すことではなく、**「どうすれば、検索してくれたユーザーが心から満足してくれるだろうか?」**を真剣に考えることなのです。

例えば、あなたが「美味しいラーメン屋」を探しているとします。

- 悪い例: 「東京都のラーメン」とだけ書かれていて、写真もなく、どんなラーメンが食べられるのか、どこにあるのか、何時に開いているのかも分からないウェブサイト。

- 良い例: 「【写真付き】新宿で食べられる、濃厚な魚介スープが自慢のラーメン屋5選」というタイトルで、お店ごとの特徴、美味しそうなラーメンの写真、詳しいメニュー、正確な地図と営業時間、さらにはお客さんのリアルな口コミまで詳しく書かれているウェブサイト。

Googleは、どちらのウェブサイトがユーザーにとって役に立つか、瞬時に判断します。もしあなたのウェブサイトが「良い例」のように、お客さんが本当に知りたい情報を、分かりやすく丁寧に伝えているなら、Googleは「このウェブサイトは素晴らしい!検索してくれた人もきっと喜ぶだろう!」と評価してくれるのです。

SEOは、Googleという名の「親切で賢い図書館司書さん」に、あなたのウェブサイトを「この本はみんなにおすすめですよ!」と紹介してもらうようなものだと考えてください。親切な司書さんは、役に立つ情報が詰まった本を、探している人の目の前の一番良い場所に置いてくれるのです。そして、この司書さんは、嘘やデタメを書いている本、中身がペラペラな本は決しておすすめしません。だからこそ、正しい情報、役立つ情報を丁寧に伝えることが何よりも大切なのです。

なぜSEOは「自動集客装置」になるのか?

SEO対策が成功すると、あなたのウェブサイトは、まるで24時間365日休みなく働いてくれる優秀な営業マンになります。なぜなら、一度検索上位に表示されれば、その後はあなたが寝ている間も、旅行に行っている間も、検索する人がいる限り、自動的にアクセスを集め続けてくれるからです。

一般的な広告(リスティング広告など)は、クリックされるたびに費用がかかります。広告を止めれば、その瞬間から集客はゼロになります。これは、蛇口をひねっている間だけ水が出るのと同じです。

しかし、SEOで獲得したアクセスには、費用はかかりません。もちろん、SEO対策を始めるには、記事を書いたり、サイトを改善したりするための時間と労力が必要です。しかし、それは一度きりの「未来への投資」です。一度しっかりと作り上げたコンテンツは、あなたの資産となり、長期間にわたって安定した集客をもたらしてくれます。これは、井戸を掘る作業に似ています。掘るまでは大変ですが、一度水脈を掘り当てれば、あとは蛇口をひねるだけで水が出続けるのです。

もしあなたが月に10万円の広告費をかけていたとして、その半分がSEOによる自然なアクセスに置き換えられたとしたら、年間で60万円もの費用を節約できることになります。これは、小規模企業や個人事業主にとって、非常に大きなメリットです。長期的に見れば、SEOは広告よりもはるかに高い費用対効果を生み出してくれるのです。

Googleの仕組みを学ぶ!検索エンジンはどう動く?

SEO対策を効果的に進めるためには、まず敵を知ることから始めなければなりません。私たちの舞台であるGoogleの検索エンジンが、一体どのような仕組みで動いているのかを理解しましょう。これも、難しい話ではありません。図書館の仕事に例えると、とても分かりやすくなります。

Googleの検索エンジンは、日々インターネット上の無数のウェブサイトを巡回し、情報を集めています。この巡回作業は、「クローラー」と呼ばれる特別なプログラムが行います。クローラーは、まるでクモのように、ウェブサイトからウェブサイトへと張り巡らされたリンクをたどって移動します。

クローラーとインデックス

Googleが検索結果を表示するまでには、大きく分けて3つのステップがあります。

- クローリング(情報収集): クローラー(Googlebotとも呼ばれます)は、インターネット上をクモの巣のように張り巡らされたリンクをたどりながら、新しいウェブサイトや更新されたウェブサイトを見つけます。あなたのウェブサイトができたばかりでも、どこかのウェブサイトにあなたのウェブサイトへのリンクがあれば、クローラーはそこからたどり着くことができます。図書館の司書さんが、新しく出版された本を探しに、街中の本屋さんを巡回するようなイメージです。

- インデックス(整理・分類): クローラーが巡回して集めた情報は、Googleの巨大なデータベースに「インデックス」として登録されます。例えるなら、図書館の蔵書リストに、新しい本として登録されるようなものです。この時、Googleはただ登録するだけでなく、その本(ウェブサイト)に何が書かれているのか、どんなテーマの本なのかを細かく分析し、分類します。「この本はラーメンについて」「こっちは肩こりの治し方について」といった具合に、棚に整理していくのです。インデックスに登録されないと、そもそも検索結果に表示されることはありません。新しい記事を書いたら、後述するGoogle Search Consoleというツールを使って、Googleに「新しい記事を書いたので見に来てください!」とお願いすることもできます。これは、図書館に「新しい本が出たので、ぜひ蔵書に加えてください」と知らせるようなものです。

- ランキング(順位付け): ユーザーが何かを検索すると、Googleはインデックスに登録されている何十億ものウェブサイトの中から、最もユーザーの検索意図に合ったウェブサイトを瞬時に探し出します。そして、たくさんの評価項目(ランキング要因)をもとに、順位を決定します。図書館に来た人が「新宿の美味しいラーメンについて知りたい」と司書さんに聞いたとき、司書さんが頭の中の蔵書リストから、最も役立ちそうな本をいくつか選び出し、「これなら1番おすすめです」「2番目はこちらです」と順番に紹介してくれるイメージです。

このランキングを決める評価項目は、200以上あると言われています。その全てを知る必要はありませんが、代表的なものには次のようなものがあります。

- ウェブサイトの内容: ユーザーが知りたい情報がきちんと、そして深く書かれているか?

- ウェブサイトの安全性: 通信が暗号化されているか(SSL化されているか)、ウイルスなどの危険がないか?

- 表示速度: ウェブサイトがすぐに表示されるか?待たされるとユーザーは帰ってしまいます。

- 使いやすさ(ユーザビリティ): スマホでも見やすいか?文字の大きさは適切か?ボタンは押しやすいか?

- 専門性・信頼性: 書かれている情報に根拠はあるか?誰が書いた情報なのか?

- 被リンク: 他の信頼できるウェブサイトから、どれだけ「おすすめ」として紹介(リンク)されているか?

これらの評価項目を一つひとつクリアしていくことが、SEO対策の基本となります。

ランキングの決定は「ユーザー満足度」で決まる

Googleがウェブサイトの順位を決める基準は、常に進化していますが、その根本にある考え方はたった一つです。それは、**「ユーザーがそのウェブサイトで満足したかどうか」**です。

Googleは、検索結果をクリックしたユーザーが、その後どんな行動を取ったかを注意深く見ています。

例えば、あなたが「美味しい ラーメン 東京」と検索して、あるウェブサイトをクリックしたとします。しかし、そのウェブサイトが「美味しくないラーメンのランキング」だったとしたら、あなたはすぐに「違う!」と思って、ブラウザの「戻る」ボタンを押し、検索結果に戻って別のウェブサイトを探しますよね。この行動をGoogleは見ています。ユーザーがすぐに戻ってしまうという行動は、Googleに「このウェブサイトは、ユーザーの期待に応えられなかったようだ。満足度が低いな」と判断されてしまいます。このようなウェブサイトは、徐々に順位が下がっていく可能性があります。

逆に、あなたがクリックしたウェブサイトに、探していた情報がすべて載っていて、思わず他の記事も読んでしまったり、お店の予約をしたりしたらどうでしょう。ウェブサイトに長く滞在したり、他のページも見て回ったりする行動は、Googleに「このウェブサイトは素晴らしい!ユーザーはとても満足しているようだ」と評価され、順位が上がる要因になります。

つまり、Googleはユーザーの行動を通じて、ウェブサイトの「通信簿」をつけているのです。私たちの目標は、この通信簿で「5」をもらうこと。そのためには、訪問してくれたユーザーに「このサイトに来てよかった!」と心から思ってもらえるような、満足度の高い体験を提供することが不可欠なのです。

検索エンジンはどうやって生まれたのか?

SEOの仕組みをより深く理解するために、少しだけ検索エンジンの歴史に触れてみましょう。これを知ると、Googleが何を大切にしているのかがもっとよく分かります。

インターネットが誕生したばかりの頃、ウェブサイトは今ほど多くなく、「電話帳」のように整理されていました。人々は、「ディレクトリサービス」と呼ばれるウェブサイト(Yahoo!が当初この形式でした)を使って、カテゴリをたどりながら目的のページを手動で探していました。「レストラン」→「日本料理」→「東京」→「寿司」といった具合です。

しかし、ウェブサイトの数が爆発的に増えると、この方法ではもはや情報を探しきれなくなりました。電話帳が分厚くなりすぎて、目的の電話番号を見つけられない状態です。

そこで登場したのが、Googleのような「検索エンジン」です。Googleの創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、大学の研究で、ウェブサイトを評価する画期的な新しい方法を考えました。それは、学術論文の世界の仕組みを応用するものでした。

学術論文の世界では、多くの優れた論文から引用されている(参考にされている)論文は、重要で信頼性が高いと見なされます。この考え方をウェブサイトに応用したのです。つまり、多くの質の高いウェブサイトからリンクされているウェブサイトは、重要で信頼性が高いと見なすことにしました。この考え方が、Googleの根幹をなす「ページランク」という技術です。

このページランクの考え方は、今でもSEOの重要な要素の一つです。あなたのウェブサイトが、多くの信頼できるウェブサイトからリンクを貼ってもらえれば(これを「被リンク」と言います)、Googleからの評価も上がります。

しかし、現在のGoogleは、ページランクだけではなく、先ほど説明した200以上の要素を組み合わせて、より複雑で高度なアルゴリズムを使って順位を決定しています。それでも、この歴史を知ることで、Googleが創業当初から「信頼性」と「関連性」を常に重視してきたことが分かるはずです。

ユーザーに選ばれるための最新SEO対策

さて、SEOの基本とGoogleの仕組みが分かったところで、いよいよ具体的な対策の話に入っていきましょう。SEO対策には、大きく分けて2つの種類があります。

- 内部対策: 自分のウェブサイトの中を改善する対策(記事の内容、ウェブサイトの構造、表示速度など)。自分のお店の中を綺麗にしたり、商品を分かりやすく並べたりするイメージです。

- 外部対策: 自分のウェブサイトの外で評価を高める対策(他のウェブサイトからのリンクなど)。自分のお店の評判を良くして、他の人におすすめしてもらうイメージです。

まずは、最も重要で、自分でコントロールしやすい「内部対策」から見ていきましょう。

最新のSEO対策手法

Googleは、時代に合わせてユーザーの役に立つウェブサイトをさらに厳しく評価するようになっています。昔は、キーワードをたくさん詰め込んだり、質の低いリンクをたくさん買ったりするような小手先のテクニックで順位を上げることができましたが、今の賢いGoogleには全く通用しません。むしろ、そのような行為はペナルティを受けて順位を大きく下げられる原因になります。

最新のトレンドは、たった一言で表せます。それは、**「ユーザーに徹底的に寄り添うこと」**です。

1. ユーザーの「意図」を理解するコンテンツ作り

SEO対策で最も重要なのが、質の高いコンテンツを作ることです。ここでいう「質」とは、「情報量が多い」ことや「文章が上手い」ことだけを指すのではありません。**ユーザーがなぜそのキーワードで検索したのか?という「検索意図」**を深く理解し、その答えを完璧に提供することです。

例えば、「美味しい ラーメン 東京」で検索した人は、本当にただ「東京の美味しいラーメン屋のリスト」が欲しいだけでしょうか?もっと深く考えてみましょう。その人の頭の中には、次のような、言葉にはなっていない疑問や要望(潜在的なニーズ)が隠れているかもしれません。

- 「今から行けるお店はどこ?」(営業時間)

- 「できれば並ばずに入れるお店がいいな」(混雑状況)

- 「一人でも気まずくないお店は?」(お店の雰囲気)

- 「今日は辛いラーメンの気分だ!」(ラーメンのジャンル)

- 「予算は1,000円以内で済ませたい」(価格帯)

- 「駅から近いところがいいな」(アクセス)

単に「東京の美味しいラーメン屋」を紹介するだけでなく、これらの潜在的なニーズまで先回りして考え、「【2025年最新】東京の本当に美味しいラーメン20選!深夜営業・一人OK・駅近など目的別に紹介」といった記事を書くことが、Googleに「このサイトはユーザーのことを本当によく分かっている!」と高く評価される秘訣です。

ユーザーの検索意図を深く掘り下げ、あらゆる疑問に答え、読んだ後に「この記事だけで全部解決した!ありがとう!」と思ってもらえるような、網羅的で満足度の高いコンテンツを目指しましょう。

2. E-E-A-TとYMYL

Googleは、特に専門的な分野のウェブサイトに対して**「E-E-A-T」**という考え方を非常に重視しています。これは、ウェブサイトやその著者が持つべき4つの要素の頭文字です。

- Experience(経験): そのテーマについて、実際に体験しているか?

- Expertise(専門性): その分野に詳しいか?専門的な知識やスキルを持っているか?

- Authoritativeness(権威性): その分野の専門家として、他の人や組織から認められているか?

- Trustworthiness(信頼性): 書かれている情報が信頼できるか?ウェブサイトは安全か?運営者情報は明確か?

最近、新しく**「E(経験)」**が加わりました。これは、机の上の知識だけでなく、書き手が実際に体験したことに基づくリアルな情報をGoogleがより重視するようになったことを意味します。 例えば、キャンプ用品を紹介する記事なら、ただカタログの情報をまとめるだけでなく、「実際にこのテントを使って一晩寝てみたら、夜露に強くて快適でした!」というような、体験者ならではの声が価値を持つということです。お店の人が「このおもちゃは楽しいですよ」と言うよりも、実際に遊んだことがある友達が「このおもちゃ、すごく面白いよ!」と言う方が、もっと信じられますよね。Googleもそれと同じで、リアルな体験談を高く評価するのです。

特に、「YMYL」(Your Money or Your Life)と呼ばれるジャンルでは、このE-E-A-Tが極めて厳しく評価されます。YMYLとは、人々のお金や健康、つまり人生に大きな影響を与える可能性のあるテーマを指します。

- 医療・健康: 病気の治療法、薬、サプリメント、メンタルヘルスなど

- 金融・法律: 投資、ローン、保険、税金、離婚相談など

- ニュース・時事問題: 重要な社会問題や災害情報など

- 公的情報: 行政手続き、選挙など

- ショッピング: 高額な商品やサービスの購入情報など

これらの分野で情報を発信する場合、「誰が」「どんな資格や経歴、そして実体験を持って」発信しているのかを明確にすることが、SEOにおいて絶対条件となります。

もしあなたが特定の分野の専門家であれば、その強みを最大限に活かすべきです。ウェブサイトのプロフィール欄に「〇〇資格保持者」「〇〇業界で10年の実務経験あり」「この商品を5年間愛用しています」といった具体的な実績や経験を詳しく書くだけで、Googleやユーザーからの信頼度が格段に上がり、SEO評価にも繋がります。

コンテンツSEOを極める!読者の心を掴む記事作成術

「ユーザーの意図を理解するコンテンツが重要」ということは分かりました。では、具体的にどうすれば読者の心を掴み、Googleからも評価される記事を作れるのでしょうか。ここでは、記事作成の具体的なテクニックを掘り下げていきましょう。

検索意図の4つのタイプを知ろう

ユーザーの検索意図は、大きく分けて4つのタイプに分類できると言われています。これを理解すると、どんな内容の記事を書けばいいのかが明確になります。小学生にも分かるように、それぞれのタイプを「〇〇したい!」という気持ちで説明します。

- 「知りたい!」(Knowクエリ): 何かの情報や知識を得たいという意図です。「〇〇とは?」「〇〇 やり方」「〇〇 原因」などがこれにあたります。例えば、「パンケーキ 作り方」「iPhone 新機能」などです。このタイプの検索には、質問に対する答えを、正確に、そして分かりやすく提供することが求められます。

- 「行きたい!」(Goクエリ): 特定の場所やウェブサイトに行きたいという意図です。これは、既に行く場所が決まっている場合が多いです。「Google マップ」「Amazon」「〇〇(お店の名前)」などが代表例です。もしあなたの事業が店舗を持っているなら、店名で検索された時にあなたの公式サイトやGoogleビジネスプロフィールが一番上に出てくることが重要です。

- 「やりたい!」(Doクエリ): 何かをしたい、行動したいという意図です。「〇〇 ダウンロード」「〇〇 予約」「〇〇 申し込み」など、具体的なアクションを伴います。例えば、「Zoom ダウンロード」「美容室 予約」などです。このタイプの検索には、ユーザーが目的のアクションを簡単かつスムーズに完了できるような、分かりやすい案内やボタンの配置が重要になります。

- 「買いたい!」(Buyクエリ): 何かを購入したいという意図です。「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」「〇〇 口コミ」など、購入を検討している段階での検索です。例えば、「40代 ファンデーション おすすめ」「電気自動車 比較」などです。このタイプの検索には、商品の魅力や他の商品との違い、実際に使った人の感想などを正直に伝えることで、ユーザーの購買決定を後押しする情報が求められます。

あなたが狙うキーワードが、この4つのうちどのタイプに当てはまるのかを考えることで、記事のゴールが明確になります。「知りたい!」に応える記事なのか、「買いたい!」を後押しする記事なのかで、書くべき内容は大きく変わってくるのです。

読者がスラスラ読める記事構成の作り方

どんなに良い情報が書かれていても、読みにくい文章ではユーザーは途中で離脱してしまいます。読者がストレスなく、最後までスラスラと読み進められるような記事構成を心がけましょう。作文の書き方にも通じる、基本的な型をご紹介します。

PREP(プレップ)法を使ってみよう

ビジネス文書などでも使われるPREP法は、ブログ記事にも非常に有効です。

- P (Point):結論 → まず、記事全体で一番伝えたい「結論」を最初に書きます。

- R (Reason):理由 → なぜその結論に至ったのかの「理由」を説明します。

- E (Example):具体例 → 理由を裏付けるための「具体例」やデータを挙げます。

- P (Point):結論 → 最後にもう一度、要点をまとめて「結論」を繰り返します。

この構成は、読者が「この記事は何について書かれているのか?」をすぐに理解でき、話の展開が分かりやすいというメリットがあります。記事全体の構成にも、見出しごとの小さなブロックの構成にも応用できます。

読者を飽きさせない工夫

長い文章を読むのは、誰にとっても大変なことです。以下のような工夫で、読者の負担を減らし、読みやすさを向上させましょう。

- 短い文章で書く: 一文はなるべく短く、シンプルに。「~ですが、~なので、~です。」のように長く続けるのではなく、一度「。」で区切ることを意識しましょう。

- 改行を適切に入れる: スマートフォンの画面で見たときに、文字がぎっしり詰まっていると圧迫感があります。2~3行に一度は改行を入れると、ぐっと読みやすくなります。

- 箇条書きや太字を活用する: 重要なポイントやリストは、箇条書きを使うと情報が整理されて伝わりやすくなります。特に強調したいキーワードは太字にすることで、流し読みしている読者の目にも留まります。

- 画像や図解を入れる: 文章だけでは伝わりにくい内容は、画像や図解を効果的に使いましょう。百聞は一見にしかずです。例えば、操作手順の説明であれば、スクリーンショットを一枚ずつ入れるだけで、理解度が飛躍的に高まります。

- 会話形式を取り入れる: 登場人物を設定し、会話形式で説明を進めるのも一つの手です。特に難しい内容を解説する際に、親しみやすさを演出できます。

オリジナリティこそ最強の武器

Googleは、他のサイトの情報をコピー&ペーストしただけのような、独自性のないコンテンツを高く評価しません。**「このサイトでしか得られない情報」**を提供することが非常に重要です。

オリジナリティを出すための方法はいくつかあります。

- あなた自身の体験談を入れる: あなたが実際に商品を使った感想、サービスを試した経験、失敗談などは、誰にも真似できない一次情報です。読者は、リアルな体験に基づいた言葉に心を動かされます。(まさにE-E-A-Tの「経験」の部分です)

- 独自の調査やアンケートを行う: 例えば、自社の顧客にアンケートを取ったり、特定のテーマについて独自に調査したりした結果は、非常に価値のあるオリジナルコンテンツになります。

- 専門家としての知見を盛り込む: あなたがその道のプロであれば、一般的な情報に加えて、専門家ならではの視点や深い考察を加えましょう。それが他サイトとの決定的な差別化になります。

- 最新の情報に更新する: 情報は時間と共に古くなります。一度書いた記事も定期的に見直し、最新の情報にアップデート(リライト)することで、コンテンツの価値を維持・向上させることができます。

読者が「こんな情報が知りたかったんだ!」「この人の意見は参考になるな」と感じるような、あなただけの価値を提供することを常に意識しましょう。

SEOの基本!キーワード選定とタイトル・見出しの最適化

質の高いコンテンツを作る方針が決まったら、次はそのコンテンツを「誰に」「どんな言葉で」届けるかを考えるステップです。これがキーワード選定と、それに基づいたタイトル・見出しの最適化です。いくら素晴らしい記事を書いても、検索する人が使う言葉とズレていては、見つけてもらえません。

1. キーワード選定

キーワード選定とは、あなたが書く記事が、どんな言葉で検索する人に読んでもらいたいかを決める、SEOの設計図となる非常に重要な作業です。

【ここに図解:真ん中に「Webマーケティング」という大きなキーワードがあり、そこから矢印が伸びて、「集客」「ブログ」「SEO」「SNS」などの関連キーワードが繋がっているイラスト。さらに「集客」からは「店舗 集客 方法」「オンライン 集客」などが伸びている。】 【画像の説明:最初にメインとなる大きなテーマを決める。そこから、お客さんがどんな言葉で検索するかを想像しながら、より具体的なキーワードを繋げていくことで、検索する人が本当に求めている情報が見えてくる。】

あなたの事業に関わる言葉を、お客さんの立場になって考えてみましょう。例えば、あなたが「整体院」を経営しているなら、「整体」という一言だけでは不十分です。「整体」と検索する人は、整体について知りたいだけかもしれませんし、他の地域の人かもしれません。

もっとお客さんの悩みに寄り添って、次のような具体的なキーワードを考えてみることが大切です。

- 「肩こり 整体 〇〇市」

- 「腰痛 改善 ストレッチ」

- 「産後 骨盤矯正 おすすめ」

- 「頭痛 めまい 整体で治る?」

- 「ぎっくり腰 すぐ治す方法」

これらのキーワードは、お客さんの「悩み」や「欲求」がより具体的になっていますよね。

ビッグキーワードとロングテールキーワード

キーワードは、検索される回数(検索ボリューム)によって、大きく2種類に分けられます。

- ビッグキーワード: 「整体」「ラーメン」「旅行」など、検索する人が非常に多く、一言で表されるキーワード。多くの人が検索する分、競合するウェブサイトも非常に多く、大企業や専門サイトがひしめき合っているため、初心者が上位表示を狙うのは非常に困難です。例えるなら、渋谷のスクランブル交差点で看板を出すようなものです。

- ロングテールキーワード: 「肩こり 整体 〇〇市 安い」「腰痛 改善 ストレッチ 器具なし」「一人旅 おすすめ 国内温泉」など、複数の単語を組み合わせた、より具体的で検索する人が少ないキーワード。検索する人は少ないですが、その分、悩みや目的が明確なため、あなたのサービスに興味を持つ可能性が非常に高い「濃い」お客さんであると言えます。例えるなら、特定の趣味を持つ人が集まる専門店の前に看板を出すようなものです。

初心者は、まずロングテールキーワードから始めることを強くお勧めします。 なぜなら、競合が少なく上位表示を狙いやすい上に、検索意図が明確なため、訪問してくれたユーザーが満足してくれる質の高い記事を書きやすいからです。

例えば、「整体」で検索する人は、まだ整体に行くかどうか迷っているかもしれませんが、「肩こり 整体 〇〇市 安い」で検索する人は、「今すぐ、〇〇市で安く肩こりを治してくれる整体に行きたい!」と考えている可能性が非常に高いですよね。このようなユーザーに的確な情報を提供できれば、そのまま予約に繋がるかもしれません。

ロングテールキーワードで記事を書き、着実にアクセスを集めていくことで、ウェブサイト全体の評価が徐々に上がり、将来的にはより大きなキーワード(ミドルキーワードやビッグキーワード)でも上位を狙えるようになっていくのです。

2. タイトルと見出しの最適化

キーワードを選んだら、次にそのキーワードを使って、記事の「顔」であるタイトルと、「骨組み」である見出しを作成します。ここは、Googleと読者の両方に「この記事には、あなたが探している情報が書いてありますよ!」とアピールするための非常に重要な部分です。

記事タイトル(記事の顔)

タイトルは、検索結果画面でユーザーが一番最初に目にする、最も重要な要素です。どんなに内容が良くても、タイトルが魅力的でなければクリックしてもらえません。

タイトル作成のポイント:

- キーワードを必ず入れる: 選んだキーワード、特に最も重要なキーワードは、タイトルの前半に入れるようにしましょう。Googleもユーザーも、タイトルの前半を見て記事の内容を判断します。

- 32文字前後でまとめる: 検索結果に表示されるタイトルの文字数には限りがあります。スマートフォンではさらに短くなります。長すぎると途中で「…」と切れてしまうため、重要なことは前半に書き、32文字程度に収めるのが理想です。

- クリックしたくなる工夫をする:

- 具体性(数字を入れる): 「〇〇の方法」→「たった5分でできる!〇〇の方法3選」

- ベネフィット(読者が得られる未来): 「〇〇の機能」→「〇〇を使えば、あなたの仕事が半分に!」

- 権威性・信頼性: 「〇〇の解説」→「【専門家が教える】〇〇の完全解説」

- 興味を引く言葉: 「簡単」「無料」「限定」「必見」「知らないと損」など

悪い例: 整体について 良い例: 【〇〇市の専門家が解説】つらい肩こりが5分で楽になる!自宅でできる簡単ストレッチ3選

見出し(記事の骨組み)

見出しは、長い記事の内容を分かりやすく整理し、読者が知りたい情報にすぐたどり着けるようにするための道しるべです。HTMLでは<h2>, <h3>, <h4>といったタグで設定します。

見出し作成のポイント:

- 見出しにもキーワードを含める: タイトルだけでなく、見出しにも関連するキーワードを自然な形で含めることで、Googleが記事の各セクションで何が語られているのかをより深く理解しやすくなります。

- 階層構造を意識する: 記事全体のテーマが

<h1>(通常はタイトル)、大きな章が<h2>、その中の節が<h3>というように、内容の親子関係を正しく使い分けましょう。この構造がしっかりしていると、Googleにとっても読者にとっても分かりやすい記事になります。 - 見出しだけで内容が分かるようにする: 読者はまず見出しを流し読みして、自分に必要な情報があるか判断します。見出しを読むだけで、記事全体の流れや内容がざっくりと理解できるように工夫しましょう。

見出しがしっかりしていると、読者は「この記事には知りたいことが全部書いてありそうだ!」と感じてくれるため、最後まで読んでもらいやすくなります。

Googleアップデートの流れと最新の評価基準

Googleは、より良い検索結果をユーザーに提供するために、日々検索エンジンのアルゴリズム(順位を決める仕組み)をアップデートしています。特に、年に数回行われる大規模な「コアアップデート」では、検索順位が大きく変動することがあり、ウェブサイト運営者は常にその動向を注視しています。

これらのアップデートの歴史と最新のトレンドを理解することで、Googleが一貫して何を目指しているのか、そしてこれから私たちが何をすべきかが見えてきます。

過去のアップデートから見るGoogleの意図

Googleの主なアップデートは、検索エンジンの弱点を突くような質の低いサイトを排除し、本当にユーザーのためになるサイトを評価する目的で行われてきました。

- パンダアップデート(2011年~): このアップデートの目的は、質の低いコンテンツを低評価することでした。例えば、他のサイトから文章をコピーしてきただけの中身のない記事や、広告ばかりでユーザーの役に立たないウェブサイトの順位が大きく下がりました。「コンテンツの質」が本格的に問われるようになった最初の大きなアップデートです。

- ペンギンアップデート(2012年~): こちらは、スパム的な外部対策(不自然なリンク)を低評価するためのアップデートです。当時は、お金を払って質の低いサイトから大量にリンクを購入し、見せかけの人気度(ページランク)を上げるという手法が横行していました。ペンギンアップデートは、このような不正なリンクを厳しく取り締まり、ユーザーからの自然な推薦(リンク)を評価する流れを作りました。

- ハミングバードアップデート(2013年): このアップデートは、キーワードの「単なる一致」だけでなく、検索クエリの背景にある「意図」や「文脈」を理解する能力をGoogleが手に入れたことを意味します。例えば、「東京で一番高い建物は?」と検索した際に、「建物」「高い」「東京」という単語が含まれるページを探すだけでなく、「東京スカイツリーのことだ」と意味を理解して、的確な答えを返せるようになりました。これにより、ユーザーの話し言葉のような複雑な検索にも対応できるようになりました。

これらのアップデートは、一貫して**「ユーザーファースト」**という方向に向かっています。つまり、Googleは常に「どうすれば、ユーザーが探している答えに最速でたどり着けるか?」「どうすれば、ユーザーがもっと満足してくれるか?」を追求しているのです。小手先のテクニックは次々と通用しなくなり、本質的にユーザーのためになるサイトだけが生き残る時代になったのです。

最新トレンド:生成AI検索(SGE)の登場とこれからのSEO

2025年現在の最も大きなトレンドは、生成AIによる検索体験の変化です。最近、検索結果の一番上に、AIが質問に対する答えを要約して表示するのを見たことはありませんか?これが「SGE(Search Generative Experience)」と呼ばれる新しい検索の形です。

これを見て、「もうSEOは意味がなくなるのでは?」と心配する人もいるかもしれません。しかし、それは間違いです。むしろ、これからのSEOは、AIに「信頼できる情報源」として引用してもらうことが非常に重要になります。

AIも、何もないところから答えを生み出しているわけではありません。インターネット上にある無数のウェブサイト(本)を読み込み、学習して、その知識を元に回答を生成しているのです。つまり、E-E-A-Tが非常に高く、独自性のある質の高いコンテンツは、AIにとって最高の教科書になります。

これからのSEO対策は、従来の「検索順位で1位を目指す」ことに加え、「AIの回答の引用元に選ばれる」という新しい目標が加わったと考えてください。そのためには、これまで以上に情報の正確性、専門性、そして体験に基づいた独自性が求められるのです。

【ここに図解:Googleのロゴが描かれた大きな振り子。振り子が右に振れるたびに「コンテンツの質」が重視され、左に振れるたびに「E-E-A-T」が重視される様子。振り子の中心軸には「ユーザーファースト」という言葉が書かれている。】 【画像の説明:Googleのアップデートは、まるで大きな振り子。その時々で評価の重点は変化するように見えますが、振り子の中心にある「ユーザーを第一に考える」という姿勢は、過去も現在も、そしてAIが登場した未来も決して変わることはありません。】

Googleの新しい評価指標「ヘルプフルコンテンツアップデート」とは?

2022年8月、Googleは「ヘルプフルコンテンツアップデート」という、その名の通り**「ユーザーの役に立つ(Helpful)コンテンツ」**を高く評価し、そうでないコンテンツを低く評価するという、非常に重要なアップデートを発表しました。

このアップデートは、まるで「お助けマン」を探すようなものです。Googleは、AIを使って、その記事が**「読者の役に立ちたいという目的で書かれているか?」それとも「検索順位を上げることだけを目的に書かれているか?」**を見抜こうとしています。後者は「検索エンジンファースト」なコンテンツと呼ばれ、評価が下げられる対象となります。

具体的には、次のような記事は「ユーザーの役に立つ(ヘルプフル)」と判断されやすくなります。

- あなたがその分野の専門家や、深い知識を持っていることを示す、実体験や一次情報に基づいた記事。

- 読者が記事を読み終えた後に、「目的を達成できた!」「十分に学べた!」と満足感を得られるような、網羅的で深い内容の記事。

- あなたが読者に対して「この情報があなたの役に立ちますように」という誠実な気持ちで書いたことが伝わる記事。

逆に、次のような記事は「ヘルプフルではない」と判断され、サイト全体の評価まで下げられてしまう可能性があります。

- 様々なウェブサイトから情報を寄せ集めて、単に要約したり、言い換えたりしただけのような、オリジナリティのない記事。

- 内容が薄く、単に検索上位を狙うためだけにキーワードを不自然に詰め込んだだけの記事。

- 専門家でもないのに、医療や金融などのYMYL分野について、無責任な情報を書いた記事。

- 読者が探している答えをなかなか提示せず、無駄に長い前置きや関係のない話で引き延ばしている記事。

つまり、このアップデートは「小手先のテクニックはもうやめて、もっと真剣に読者のことを考え、読者への思いやりを大切にしよう!」というGoogleからの強いメッセージなのです。

ローカルSEOで地域No.1を目指す!実店舗のための集客戦略

もしあなたが整体院、美容室、飲食店、学習塾など、特定の地域でサービスを提供する「店舗型」のビジネスを営んでいるなら、通常のSEOに加えて「ローカルSEO」という対策が非常に重要になります。

ローカルSEOとは、「地域名+サービス名」(例:「渋谷 美容室」「名古屋 ランチ」)のような検索に対して、あなたの店舗情報を上位に表示させるための対策です。これはMEO(Map Engine Optimization)とも密接に関連しており、Googleマップでの表示順位を上げることも含まれます。

スマートフォンの普及により、人々は「今いる場所」から近くのお店を探すのが当たり前になりました。この「今すぐ客」を掴むために、ローカルSEOは絶対に欠かせない集客戦略なのです。

Googleビジネスプロフィールの重要性

ローカルSEOの核となるのが、**「Googleビジネスプロフィール」(旧:Googleマイビジネス)**です。これは、Google検索やGoogleマップ上に、あなたの店舗情報を無料で掲載できるツールです。これを「インターネット上の無料看板」だと考えてください。

ユーザーが「渋谷 美容室」と検索すると、通常のウェブサイトの検索結果の上に、地図と一緒に3つのお店が写真付きで表示されることがあります。これが「ローカルパック」と呼ばれるもので、非常に目立つため、ここに入ることができれば絶大な集客効果が期待できます。

Googleビジネスプロフィールに登録し、情報を充実させることが、ローカルSEOの第一歩であり、最も重要な対策です。

プロフィールの最適化でやるべきこと

登録するだけでなく、以下の情報を正確に、そして魅力的に入力しましょう。

- ビジネス名: 正式な店舗名を正確に入力します。

- 住所・電話番号(NAP情報): 間違いがないように、正確に入力します。特に、ウェブサイトや他の情報サイトに掲載している情報と、表記(例:ハイフンの有無、全角半角など)を完全に統一することが重要です。これを「NAP情報の統一」と呼び、Googleが「これは間違いなく同じお店の情報だ」と認識するために不可欠です。

- カテゴリ: あなたのビジネスに最も適したカテゴリを選びます。「美容室」「イタリアンレストラン」など、具体的に設定しましょう。

- 営業時間: 通常の営業時間に加え、祝日や年末年始などの特別営業時間も忘れずに設定します。情報が古いと、せっかく来たお客さんをがっかりさせてしまいます。

- 写真: 写真は非常に重要です。外観、内観、スタッフ、商品・サービスの写真を、プロが撮ったような魅力的なもので埋め尽くしましょう。写真は多ければ多いほど良いです。

- サービス・商品: 提供しているサービスや商品のメニュー、料金などを登録できます。ユーザーが事前に情報を得られるため、来店に繋がりやすくなります。

- 説明文: あなたのお店の魅力やこだわりを、キーワードを意識しながら750文字以内で紹介します。

- 投稿機能: 最新情報、イベント、クーポンなどを発信できるブログのような機能です。定期的に更新することで、お店がアクティブに活動していることをアピールでき、Googleからの評価も高まります。

口コミ(レビュー)が順位を左右する

ローカル検索の順位を決定する上で、Googleが非常に重視しているのが**「口コミ」**です。

- 口コミの数と評価(星の数): 口コミの数が多く、評価が高い(星の数が多い)ほど、Googleは「このお店は人気があり、信頼できる」と判断します。

- 口コミへの返信: お店側が口コミに丁寧に返信しているかも評価の対象です。良い口コミには感謝を、ネガティブな口コミにも誠実に対応することで、他のお客さんにも良い印象を与えます。

- 口コミに含まれるキーワード: ユーザーが投稿する口コミの中に、「ここの〇〇(サービス名)は最高でした」のように、関連キーワードが含まれていると、そのキーワードでの検索順位に良い影響を与えることがあります。

ポジティブな口コミを集める方法

口コミは自然に集まるのを待つだけでなく、積極的にお願いすることも大切です。

- 店内で直接お願いする: 会計時など、満足してくれたお客さんに「もしよろしければ、Googleマップでの口コミにご協力いただけますか?」と直接声をかけましょう。

- POPやチラシで案内する: 口コミ投稿ページのQRコードを印刷したPOPを、レジ横やテーブルに設置するのも効果的です。

- メールやLINEで依頼する: 顧客リストがある場合は、サンキューメールなどに口コミ投稿のリンクを記載して依頼します。

ただし、口コミの見返りに割引や特典を提供することはGoogleのポリシーで禁止されているので注意が必要です。あくまで、お客さんの善意で投稿してもらうようにしましょう。ネガティブな口コミが入ったとしても、真摯に受け止め、改善の機会と捉えて誠実に返信することが、長期的な信頼に繋がります。

SEO内部対策の具体的なチェックリスト

ここからは、あなたのウェブサイトの中でできる具体的なSEO対策(内部対策)を、すぐに実践できるチェックリスト形式でご紹介します。専門的な言葉も出てきますが、一つひとつが「ユーザーの満足度を高めるため」の工夫だと考えれば、難しくありません。

コンテンツの質を高める

これは、SEOで最も重要な部分です。読者のための最高の記事を作るためのチェックリストです。

[ ]ユーザーの検索意図に完璧に答える、網羅性の高い記事を作成したか?[ ]専門用語を避け、短い文章と分かりやすい言葉で書いているか?[ ]箇条書きや太字を効果的に使い、重要なポイントを強調しているか?[ ]文章だけでは分かりにくい部分に、画像や図解、表などを使い、視覚的に分かりやすくしているか?[ ]記事の最後に内容のまとめや、読者に次にとってほしい行動(問い合わせ、資料請求など)を促す文章を入れているか?[ ]あなた自身の体験談や独自の視点など、他のサイトにはないオリジナルな情報が含まれているか?[ ]情報の出典元が明確で、信頼できる情報に基づいているか?(特にYMYL分野)

ウェブサイトの構造を整える

ウェブサイトの土台をしっかりさせ、ユーザーもGoogleも使いやすい(巡回しやすい)サイトにするためのチェックリストです。

[ ]モバイルフレンドリー: スマートフォンで見たときに、文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりしないか?Googleの「モバイルフレンドリーテスト」ツールで確認できます。[ ]表示速度の高速化: ウェブサイトが表示されるまでに3秒以上かかっていないか?画像のサイズを圧縮したり、不要なプログラムを削除したりして、サイトが素早く表示されるようにする。Googleの「PageSpeed Insights」ツールで速度を計測できます。[ ]SSL化(HTTPS化): URLが「http://」ではなく「https://」になっているか確認する。これは、ウェブサイトとユーザー間の通信が暗号化されている証であり、安全性の証明です。現在のSEOでは必須項目です。[ ]内部リンクの最適化: 関連する記事同士をリンクで繋いでいるか?(例:「肩こりの記事」から「腰痛の記事」へリンクを貼る)。これにより、ユーザーはサイト内を回遊しやすくなり、Googleもサイトの構造を理解しやすくなります。[ ]分かりやすいサイト構造: ユーザーがサイトのどこにいても、迷子にならないような、論理的で分かりやすいカテゴリ分けやメニューになっているか?

技術的な改善

少し専門的に聞こえますが、Googleにサイトの情報を正しく伝えるための重要な設定です。

[ ]タイトルタグの最適化: 各ページのタイトルが、内容を的確に表し、キーワードを含んだ魅力的なものになっているか?(前述のタイトル作成のポイントを参照)[ ]メタディスクリプションの設定: 記事の概要を120文字程度で説明する文章を設定したか?これは検索結果のタイトルの下に表示される文章で、クリック率に影響します。順位への直接的な影響はありませんが、ユーザーへのアピールとして重要です。[ ]代替テキスト(altタグ)の設定: 記事内のすべての画像に「この画像は何を表しているのか」を説明する簡単な文章(altタグ)を設定したか?これは、画像が表示されない環境のユーザーや、目の不自由なユーザーへの配慮であり、Googleが画像の内容を理解する手助けにもなります。[ ]パンくずリストの設置: 「ホーム > カテゴリ > 記事ページ」のように、ユーザーがウェブサイトの階層構造のどこにいるか分かりやすくするナビゲーションを設置しているか?[ ]XMLサイトマップの送信: Googleにウェブサイトの全ページの地図(サイトマップ)を送信したか?これにより、クローラーが新しいページや更新されたページをより早く、漏れなく見つけられるようになります。Google Search Consoleから送信できます。

SEO外部対策のヒントと注意点

内部対策でウェブサイトという「お店」の中を完璧に整えたら、次はそのお店の評判を外の世界に広めていく「外部対策」です。外部対策の要は、**「質の高い被リンク」**を獲得することです。

質の高い被リンクを獲得する

被リンクとは、他のウェブサイトからあなたのウェブサイトに向けられたリンクのことです。Googleは、被リンクを「他の人からの推薦状」のように捉えます。たくさんの質の高いサイトから推薦されているウェブサイトは、「多くの人から支持される、信頼できる良いウェブサイトだ」と評価され、検索順位が上がる傾向にあります。

ここで重要なのは、リンクの「量」よりも「質」です。

- 良い被リンク:

- あなたのウェブサイトと関連性の高いテーマを扱うサイトからのリンク

- 国や地方公共団体、大学などの公的機関(.go.jp, .ac.jpなど)からのリンク

- 有名な大企業やメディアサイトからのリンク

- あなたの分野の専門家やインフルエンサーのブログからのリンク

- 悪い被リンク(逆効果になる可能性):

- あなたのサイトと全く関連性のないサイトからのリンク

- 誰でも簡単に登録できるだけの、内容のないリンク集サイトからのリンク

- 海外のスパムサイトからのリンク

- お金を払って獲得したことが明らかな、不自然なリンク

昔のように、お金を払って質の低いリンクを大量に購入する行為は、Googleからペナルティを受け、順位を大きく下げる原因となるため、絶対にやってはいけません。

質の高い被リンクを獲得するための自然な方法

では、どうすれば質の高い被リンクを自然に獲得できるのでしょうか。その根本は、**「他の人が、思わず誰かに紹介したくなる(リンクしたくなる)ような、素晴らしいコンテンツを作ること」**に尽きます。その上で、以下のような地道な活動が被リンク獲得に繋がります。

- SNSでの情報発信: X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどで、あなたのウェブサイトで公開した記事の更新情報を発信します。そこで役立つ情報を発信し続けることで、フォロワーがあなたの記事をシェアしたり、ブログで紹介してくれたりする可能性があります。

- 専門家としての活動: あなたの専門分野に関するセミナーやイベントに登壇したり、交流会に参加したりして、名刺代わりにウェブサイトを紹介します。あなたの専門性を認知してもらえれば、参加者がブログなどで活動を紹介してくれるかもしれません。

- プレスリリースの配信: 新しいサービスを開始したり、独自の調査結果を発表したりした際に、プレスリリース配信サービスを利用してメディアに情報を届けます。ニュース性があると判断されれば、ニュースサイトに取り上げられ、質の高い被リンクを獲得できることがあります。

- 他のメディアへの記事寄稿: あなたの専門分野に関連する他のブログやウェブメディアに、専門家として記事を寄稿(ゲスト投稿)させてもらう方法です。寄稿した記事の著者プロフィール欄などから、自分のサイトへリンクを貼ってもらうことができます。

- 究極のコンテンツを作る: あるテーマについて、他のどのサイトよりも詳しく、分かりやすく、網羅的に解説した「究極のまとめ記事」のようなものを作成します。このような圧倒的な質のコンテンツは、「このテーマなら、この記事を読んでおけば間違いない」と、多くの人から自然に参照され、リンクされるようになります。

被リンク獲得は、自分でコントロールするのが難しく、時間もかかります。焦らず、まずは内部対策とコンテンツ作りに集中し、あなたのサイトの価値を高めていくことが、結果的に質の高い被リンク獲得への一番の近道です。

SEOでよくある失敗例とやってはいけない禁じ手

SEO対策を一生懸命やっているのに、なぜか成果が出ない。それどころか、順位が下がってしまった…。そんな悲しい事態を避けるために、初心者が陥りがちな失敗例と、Googleに嫌われる「やってはいけない禁じ手」について学びましょう。

これを理解することは、攻めのSEO対策と同じくらい重要です。ルールを知らずにサッカーをして、何度もオフサイドやファウルを取られては、試合に勝てませんよね。

ホワイトハットSEO vs ブラックハットSEO

まず、SEOの手法には大きく分けて2つの考え方があることを知っておきましょう。

- ホワイトハットSEO(良い方法): Googleが公式に推奨しているガイドラインに沿って、ユーザーのために質の高いコンテンツを作り、サイトの利便性を高めることで、正々堂々と検索順位を上げようとする手法です。この記事で解説している内容は、すべてホワイトハットSEOです。コツコツ勉強して、テストで高得点を取るような正攻法です。

- ブラックハットSEO(悪い方法): Googleのアルゴリズムの穴や弱点を突いて、不正な方法で検索順位を意図的に操作しようとする手法です。テストでカンニングをするような禁じ手です。

ブラックハットSEOは、一時的に順位が上がるかもしれませんが、Googleのアップデートによっていずれ見破られます。そして、見つかった際には厳しい**「ペナルティ」**が課せられ、検索結果から完全に消されてしまう(インデックス削除)ことさえあります。一度失った信頼を取り戻すのは非常に困難です。絶対に手を出してはいけません。

具体的な禁じ手(ブラックハットSEO)の例

以下に挙げるのは、代表的なブラックハットSEOの手法です。これらは「やってはいけない」こととして、しっかりと覚えておきましょう。

- キーワードの詰め込みすぎ(キーワードスタッフィング): 順位を上げたいがために、記事のタイトルや本文中に、キーワードを不自然なほど何度も繰り返す行為です。例えば、「東京 ラーメンなら、東京 ラーメン専門店の当店へ!美味しい東京 ラーメンをご提供します」のような文章は、ユーザーにとって非常に読みにくく、Googleからもスパムと見なされます。自己紹介で、自分の名前ばかりを連呼するようなものです。

- 隠しテキスト・隠しリンク: 背景と同じ色の文字を使ったり、非常に小さい文字サイズにしたりして、ユーザーには見えないようにキーワードやリンクをページに埋め込む手法です。これは、明確にGoogleを騙そうとする行為であり、厳しいペナルティの対象となります。

- 質の低い被リンクの大量購入: 前述の通り、お金を払って、中身のないサイトから大量にリンクを貼ってもらう行為です。Googleは、リンクの質や関連性を精巧に分析しており、このような不自然なリンクは簡単に見破ります。人気者に見せるために、知らない人にお金を払って友達のフリをしてもらうようなもので、本当の評価には繋がりません。

- コピーコンテンツ(重複コンテンツ): 他のウェブサイトの記事を、許可なく丸ごとコピーして自分のサイトに掲載する行為です。これは著作権侵害という法律違反であると同時に、Googleからも「価値のない重複したコンテンツ」として評価されません。たとえ一部を書き換えた(リライトした)としても、元となる情報が同じで独自性がなければ、高く評価されることはありません。

- クローキング: 検索エンジンのクローラーにだけ、ユーザーに見せるページとは別の、キーワードを詰め込んだページを見せるという、悪質な騙しのテクニックです。これも発覚すれば即座に厳しいペナルティを受けます。

これらの禁じ手を避け、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供することに集中するのが、遠回りに見えて、実は最も確実で安全なSEO対策なのです。

SEOの成果を測る!分析ツールの活用

SEO対策は、一度やって終わりではありません。自分が施した対策が、実際にどのような効果をもたらしているのかを定期的にチェックし、その結果をもとに改善を繰り返していくことが非常に重要です。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを回すことで、SEOのスキルは格段に向上します。

そのために、Googleが無料で提供している2つの強力な分析ツールは、必ず導入して活用しましょう。

GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソール

この2つは、ウェブサイト運営における「車の両輪」のようなものです。どちらか一方ではなく、両方を使うことで、より深くサイトの状態を理解できます。

Googleアナリティクス(お店の客層分析ツール)

Googleアナリティクスは、**あなたのウェブサイトに訪問したユーザーが「誰で」「どこから来て」「サイト内でどんな行動をしたか」**を知ることができるツールです。例えるなら、あなたのお店のレジに設置された、超高性能な顧客分析システムのようなものです。

アナリティクスで分かることの例:

- ユーザー数: 何人のお客さんが来たか?

- セッション数: お客さんが何回来店したか?

- ページビュー数: 全体で何ページ見られたか?

- 流入チャネル: お客さんはどこから来たか?(Google検索から?SNSから?他のサイトのリンクから?)

- ユーザー属性: どんな年齢層や性別の人が多いか?どの地域からアクセスしているか?

- 人気のあるページ: どのページ(商品)が一番見られているか?

【ここに図解:Googleアナリティクスの画面の一部。ユーザー数、セッション数、ページビュー数などのグラフが表示されている。円グラフで流入チャネルの割合が示されている。】 【画像の説明:Googleアナリティクスは、あなたのウェブサイトの「健康診断書」。何人のお客さんが来たか(ユーザー数)、どこから来たか(チャネル)、どのページが人気かなどを数字で教えてくれる。この数字を見ることで、サイトの強みや弱点が分かる。】

Googleサーチコンソール(Googleとの対話ツール)

Googleサーチコンソールは、**あなたのウェブサイトが「Google検索でどのように見られているか」**を知り、Googleに対して技術的な情報を伝えられるツールです。例えるなら、Googleという賢い図書館司書さんと直接コミュニケーションを取るための、特別な窓口のようなものです。

サーチコンソールで分かることの例:

- 検索クエリ: ユーザーがどんなキーワードで検索して、あなたのサイトにたどり着いたか?

- 表示回数: あなたのサイトが検索結果に何回表示されたか?

- クリック数: そのうち、何回クリックされたか?

- 掲載順位: 各キーワードでの平均的な検索順位はいくつか?

- インデックス状況: あなたのサイトのページが、正しくGoogleに登録(インデックス)されているか?エラーは起きていないか?

- 被リンク状況: どのサイトからリンクされているか?

【ここに図解:Googleサーチコンソールの画面の一部。検索クエリ、表示回数、クリック数、掲載順位などのグラフや表が表示されている。】 【画像の説明:Googleサーチコンソールは、Googleからの「成績表」。あなたのウェブサイトが「どんな言葉で検索されているか」「検索結果の何位にいるか」「何回表示されて、何回クリックされたか」を教えてくれる。どのキーワードで頑張ればいいかのヒントが満載。】

数字を「見える化」する

これらのツールを導入したら、定期的に数字をチェックする習慣をつけましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは以下の点に注目するだけでも十分です。

- 「先月よりアクセスが増えた!」 → 自分の対策がうまくいっている証拠です。モチベーションが上がります。

- 「特定のページの順位が上がった!」 → その記事の内容がGoogleに評価された証拠です。どんな点が良かったのか分析してみましょう。

- 「狙っていなかったキーワードでアクセスが増えた!」 → ユーザーの新たなニーズを発見するヒントになります。そのキーワードで新しい記事を書くチャンスです。

これらのツールは、無料で利用できます。設置方法もインターネットで検索すればたくさんの情報が出てきますので、ウェブサイトを公開したら、まず最初に設定しましょう。

ユーザーの行動から改善点を見つけよう

Googleアナリティクスを使えば、さらに詳しい分析ができます。特に注目したいのが、ユーザーの「満足度」に関わる指標です。

- 直帰率(Bounce Rate): ウェブサイトに訪問した人が、最初の1ページだけ見て、他のページに移動せずにサイトを離れてしまった割合。この率が高いページは、「タイトルと記事の内容が合っていない」「導入文が魅力的ではない」「サイトが使いにくい」といった問題があるかもしれません。

- 滞在時間(Average Session Duration): ユーザーがあなたのウェブサイトにどれくらいの時間滞在したか。滞在時間が長いほど、コンテンツに満足してじっくり読んでくれている可能性が高いと言えます。

- 離脱率(Exit Rate): 各ページが、ユーザーのセッションの最後のページになった割合。もし、問い合わせページや商品購入ページの手前で離脱率が非常に高いページがあれば、「入力フォームが分かりにくい」「送料が高いと分かってやめてしまった」など、改善点を見つけるきっかけになります。

このように、数字をヒントに「なぜこの数字が低いんだろう?」「どうすれば改善できるだろう?」と仮説を立てて考えることが、SEOのスキルを伸ばす一番の秘訣です。データは、ユーザーからの声なきメッセージなのです。

「さて、ここまで「そもそもSEOって何?」という基本的な部分から、Googleの仕組み、具体的な対策、そして成果の測定方法まで、順を追って丁寧に解説してきました。ブログ記事の書き方からウェブサイトの構成、Googleが重視する2025年現在の最新ポイントまで、SEOに必要な知識を網羅しました。最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。」

SEOは「未来への投資」

この記事では、SEOの基本から最新の対策まで、専門用語をできるだけ使わずに、小学生にも分かるように解説してきました。非常に長い道のりでしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございます。

Point:SEOは、Googleなどの検索エンジンであなたのウェブサイトを上位に表示させるための工夫であり、広告費をかけずに集客を増やすための強力な手段です。

Reason: Googleは常に「ユーザーにとって最も役立つウェブサイト」を高く評価します。SEOとは、Googleを騙すためのテクニックではなく、ユーザーのことを第一に考え、彼らが満足してくれるようなウェブサイトを作ることで、結果的にGoogleからの評価を上げ、多くの人にあなたのウェブサイトを見つけてもらうための、地道で誠実な取り組みです。

Example: まずは、お客さん(ユーザー)がどんな言葉で検索するかを想像し(キーワード選定)、その悩みを完璧に解決する質の高いコンテンツを作ることが全ての土台となります。その上で、クリックしたくなるタイトルをつけ、ウェブサイトの技術的な問題を改善し(内部対策)、他の人からも推薦されるような信頼性を高めていく(外部対策)ことが重要です。そして、Googleアナリティクスなどのツールを使って成果をチェックし、改善を繰り返していくことが成功への鍵となります。

Point:SEOは、すぐに結果が出る魔法ではありません。まるで、お店の看板を少しずつ磨き、店内の品揃えを良くし、常連さんとの関係を築いていくような、時間と手間のかかる地道な作業です。しかし、一度効果が出始めれば、あなたのウェブサイトはインターネットの世界で、多くの人にとっての「信頼できる良いお店」として認識され、24時間365日働き続ける、持続的な自動集客装置となるのです。

もし、あなたが今、集客に悩んでいるなら、ぜひ今日からできることからSEOを始めてみてください。まずは、あなたのビジネスに関連するキーワードで、お客さんが一番知りたいであろうテーマについて、心を込めて一本の記事を書いてみる。そこから全てが始まります。

それはきっと、あなたの事業の未来を大きく変える、最も費用対効果の高い、素晴らしい「未来への投資」となるはずです。